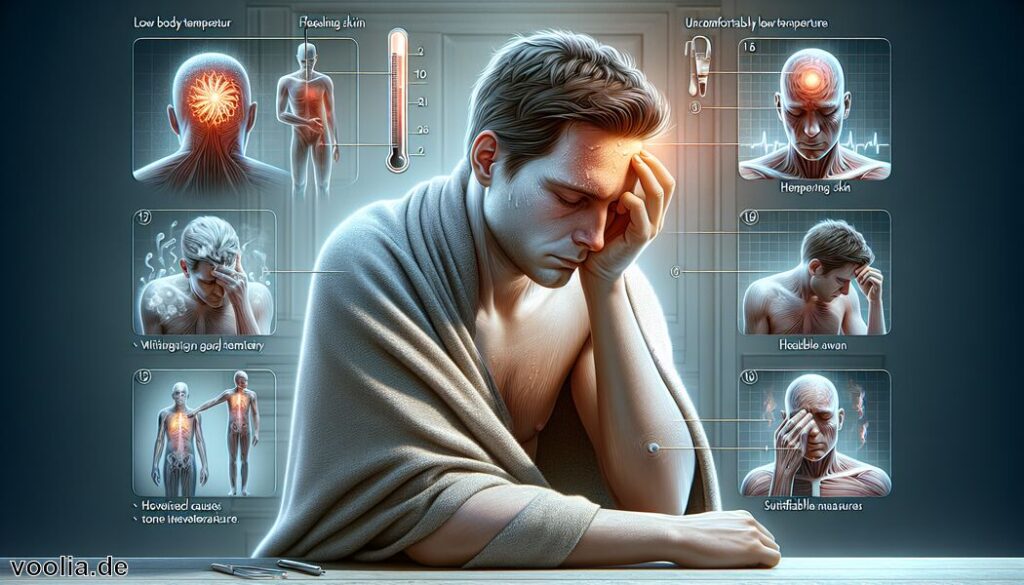

Viele Menschen kennen das unangenehme Gefühl, als hätten sie Fieber, obwohl das Thermometer entgegen aller Erwartungen eine niedrige Körpertemperatur anzeigt. Dieses scheinbare Paradox sorgt oft für Verunsicherung und zahlreiche Fragen zu den möglichen Hintergründen. Tatsächlich steckt dahinter eine Vielzahl an Ursachen – von hormonellen Schwankungen über Infektionen bis hin zu psychischen Einflüssen.

Für dich ist es wichtig zu wissen: Ein Fiebergefühl muss nicht automatisch bedeuten, dass du tatsächlich krank bist oder sofort etwas Ernstes befürchten musst. Dennoch lohnt es sich herauszufinden, was deinem Körper diese Signale entlockt. In diesem Artikel erfährst du verständlich aufbereitet, welche Ursachen hinter einem Fiebergefühl bei Untertemperatur stecken können und welche Maßnahmen wirklich helfen.

Zentrale Fakten auf einen Blick

- Fiebergefühl bei niedriger Körpertemperatur bedeutet, dass du typische Fiebersymptome wie Schüttelfrost, Frösteln oder Gliederschmerzen spürst, obwohl das Thermometer keinen erhöhten Wert zeigt – oft misst man sogar unter 36°C.

- Echte Fiebererkrankungen sind durch eine gemessene Temperatur von über 38°C definiert. Trotzdem können verschiedene Faktoren ein subjektives Wärme- und Krankheitsgefühl auslösen – auch ohne reale Überwärmung.

- Hormonelle Schwankungen (z.B. in den Wechseljahren oder während der Menstruation), Stress und psychische Belastungen spielen als Ursache ebenso eine Rolle wie Infekte oder Stoffwechselprobleme.

- Nimm solche Symptome ernst, vor allem wenn sie länger anhalten, sich verstärken oder mit weiteren Beschwerden wie Atemnot, starker Schwäche oder Verwirrtheit einhergehen.

- Besondere Vorsicht gilt bei Kindern, älteren Menschen sowie Personen mit chronischen Erkrankungen oder geschwächtem Immunsystem – hier kann selbst eine geringe Untertemperatur gefährlich werden.

Regelmäßiges Temperaturmessen, Aufzeichnung weiterer Symptome und die zeitnahe ärztliche Abklärung helfen, mögliche Ursachen zu klären und gezielt zu handeln. In den meisten Fällen bleibt das Fiebergefühl harmlos, doch sollte es immer aufmerksam beobachtet werden.

Zum Weiterlesen: Shein Login Anleitung – So erhalten Sie schnellen Zugang zur Modewelt

Was versteht man unter Fiebergefühl bei zu niedriger Temperatur?

Wichtig zu wissen ist, dass unser Temperaturempfinden stark subjektiv geprägt werden kann. Faktoren wie Hormonumstellungen, Stress oder emotionale Belastungen wirken auf das vegetative Nervensystem und können so das Wärmeempfinden verändern – auch ohne tatsächlich erhöhter Temperatur. Ebenso können Erkältungen oder Infekte insbesondere am Anfang ein Fiebergefühl auslösen, bevor sich objektiv Fieber entwickelt.

Die Unterscheidung zwischen subjektivem Krankheitsgefühl und objektiv messbarer Temperatur hilft dabei, die Ursachen gezielter zu erkunden. Für viele fühlt es sich trotzdem nach „Fieber“ an, auch wenn medizinische Definitionen etwas anderes aussagen. Hier lohnt genaues Hinsehen und regelmäßiges Messen ebenso wie die Beobachtung anderer Begleitsymptome.

Normale Körpertemperatur und ihre Definition

Die normale Körpertemperatur beim Menschen liegt typischerweise im Bereich von 36,5°C bis 37,4°C. Allerdings kann dieser Wert je nach Alter, Tageszeit und Messort (z.B. oral, rektal oder axillär) leicht variieren. Generell wird eine Temperatur unterhalb von 35°C als Untertemperatur, auch Hypothermie genannt, angesehen. Werte über 38°C definieren medizinisch gesehen das klassische Fieber.

Es gibt individuelle Schwankungen: Bei manchen Menschen gelten schon Temperaturen um die 36°C als normal, besonders bei älteren Personen oder direkt nach dem Aufwachen am Morgen. Auch Frauen können während bestimmter Zyklusphasen – etwa um den Eisprung herum – kurzfristig einen leichten Anstieg der Körpertemperatur bemerken.

Entscheidend ist, deine persönlichen Normwerte zu kennen und auf abrupte Veränderungen zu achten. Nicht immer signalisiert eine niedrige Temperatur ein gesundheitliches Problem, sondern kann beispielsweise durch Kälteexposition, Erschöpfung oder sogar Medikamente beeinflusst werden. Das Vergleichen deines aktuellen Werts mit deinen üblichen Temperaturspannen bietet wertvolle Hinweise darauf, was für dich individuell „normal“ ist.

| Ursache | Typische Begleitsymptome | Empfohlene Maßnahmen |

|---|---|---|

| Hormonelle Schwankungen (z.B. Wechseljahre, Menstruation) |

Schwitzen, Schüttelfrost, Unruhe | Ruhe bewahren, leichte Kleidung, ggf. ärztliche Abklärung |

| Infektionen (Viren/Bakterien) |

Müdigkeit, Gliederschmerzen, Schwächegefühl | Viel trinken, Temperatur mehrmals messen, bei Verschlechterung zum Arzt |

| Psychische Belastung (z.B. Stress, Angst, Depression) |

Unruhe, innere Anspannung, Muskelverspannung | Stressabbau, Entspannungsübungen, ggf. psychologische Unterstützung |

Unterschied zwischen gefühltem und gemessenem Fieber

Ein gefühltes Fieber entsteht, wenn dein Körper zahlreiche typisch fieberhafte Symptome wie Schüttelfrost, Schwäche oder Kopfschmerzen signalisiert, obwohl das Thermometer keinerlei erhöhte Temperatur anzeigt. Dieses subjektive Empfinden kann sehr intensiv sein und dich dazu bringen, dich tatsächlich krank zu fühlen – selbst wenn die objektiven Messdaten dies nicht bestätigen. Viele Menschen sind überrascht, dass eine starke innere Hitze, Frösteln oder sogar Nachtschweiß möglich sind, während die gemessenen Werte oft sogar leicht unter den normalen Bereich fallen.

Im Gegensatz dazu definiert man ein gemessenes Fieber anhand klarer Grenzwerte: Erst ab einer rektal gemessenen Temperatur von etwa 38°C sprechen Fachleute von echtem Fieber. Alle darunterliegenden Werte gelten als subfebrile Temperaturen oder gar Untertemperatur. Dennoch beeinflussen Faktoren wie Stress, hormonelle Veränderungen oder Erschöpfung unmittelbar das vegetative Nervensystem und führen dazu, dass du dich „fiebrig“ fühlst – völlig unabhängig davon, was das Thermometer angibt.

Es ist daher wichtig, sowohl auf die körperlichen Symptome als auch auf den tatsächlichen Messwert zu achten. Denn ein subjektives Fiebergefühl kann zwar unangenehm sein und sollte ernst genommen werden, bedeutet aber nicht automatisch, dass eine bedrohliche Krankheit vorliegt. Regelmäßige Kontrolle der Temperatur und die Beobachtung weiterer Anzeichen helfen dir, zwischen einem Gefühl und echter Erkrankung zu unterscheiden.

Ergänzende Artikel: Jamf School Login für Lehrer und Schüler: Einfach erklärt

Die Rolle der genauen Temperaturmessung

Es hilft, die Körpertemperatur mehrmals täglich und möglichst immer am gleichen Ort zu messen. Achte dabei darauf, ein funktionierendes und geeichtes Thermometer zu verwenden. Notiere deine Messergebnisse idealerweise in einem Tagebuch, um Veränderungen besser nachvollziehen zu können. So lassen sich auch kleine Schwankungen erkennen, die vielleicht auf hormonelle Zyklen, Stress oder andere äußere Einflüsse zurückzuführen sind.

Die Kombination aus wiederholten Messungen und gleichzeitiger Beobachtung weiterer Symptome wie Gliederschmerzen, Erschöpfung oder Schüttelfrost gibt deinem Arzt wichtige Hinweise für eine gezielte Diagnose. Nur so lässt sich zuverlässig einschätzen, ob hinter dem Fiebergefühl möglicherweise ein behandlungsbedürftiges Problem steckt, selbst wenn die gemessene Temperatur niedrig bleibt.

Lesetipp: Rexx Login Anleitung – Einfach und Sicher Einloggen

Typische Symptome und Beschwerden

Ein weiteres typisches Symptom ist der Schüttelfrost. Hierbei zittern die Muskeln, um zusätzliche Wärme zu erzeugen – der Körper versucht auf diese Weise, einer vermeintlichen Unterkühlung entgegenzuwirken. Begleitend dazu kann es vermehrt zu Schweißausbrüchen kommen, manchmal wechselt das Gefühl zwischen Frieren und Hitzeempfinden.

Nicht selten treten auch Konzentrationsstörungen oder leichte Benommenheit auf – insbesondere dann, wenn Stress und psychische Belastungen im Spiel sind. Manche erleben einen schnelleren Puls oder Herzklopfen und schlafen unruhig. Das subjektive Empfinden stimmt also oft nicht mit den Messwerten überein, aber die Symptome können genauso belastend wie bei echtem Fieber wirken. Es lohnt sich deshalb immer, diese Beschwerden aufmerksam zu beobachten und Veränderungen gegebenenfalls ärztlich abzuklären.

| Auslöser | Mögliche Folgen | Was kannst du tun? |

|---|---|---|

| Medikamenteneinnahme (z.B. Antibiotika, Antidepressiva) |

Hautausschlag, Fiebergefühl, Nachtschweiß | Arzt informieren, Medikamente überprüfen lassen, nicht eigenständig absetzen |

| Niedrige Außentemperaturen oder Kälteeinwirkung | Zittern, Frösteln, blasse Haut | Langsam aufwärmen, warme Getränke zu sich nehmen, trockene Kleidung anziehen |

| Stoffwechselstörungen (z.B. Unterfunktion der Schilddrüse, Diabetes, Hypoglykämie) |

Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, kalte Hände und Füße | Stoffwechsel untersuchen lassen, individuell abgestimmte Therapie mit dem Arzt besprechen |

Körperliche Anzeichen

Zu den auffälligsten körperlichen Anzeichen zählt anhaltendes Frösteln, selbst wenn du eigentlich warm eingepackt bist oder dich im beheizten Raum aufhältst. Dieses Kälteempfinden entsteht oft gleichzeitig mit einem inneren Gefühl von Hitze – ein Widerspruch, der das subjektive Empfinden besonders belastend macht. Zusätzlich ist es typisch, dass Gliederschmerzen und Muskelschmerzen auftreten, ähnlich wie bei einer echten Grippe oder Erkältung.

Viele Betroffene berichten außerdem über ein generelles Müdigkeits- und Schwächegefühl. Man fühlt sich abgeschlagen, hat wenig Energie, manchmal sind alltägliche Aufgaben beschwerlich. Begleitend kann die Haut kälter erscheinen oder sogar blass wirken, insbesondere an Händen und Füßen. Kopfschmerzen kommen häufig vor und verstärken das allgemeine Unwohlsein.

Es ist möglich, dass du auch vermehrt ins Schwitzen gerätst – gelegentlich wird dieses Schwitzen als „kalter Schweiß“ empfunden. Dein Herz kann schneller schlagen (Tachykardie), während der Blutdruck unter Umständen abfällt. Nicht selten werden diese Symptome noch durch leichte Konzentrationsprobleme und eine erhöhte Reizbarkeit ergänzt. Insgesamt spürst du deutlich, dass dein Körper nicht wie gewohnt funktioniert, auch wenn die Temperaturmessung keine Auffälligkeiten zeigt.

Weitere Begleiterscheinungen

Typischerweise gehen mit einem Fiebergefühl bei niedriger Körpertemperatur noch weitere Beschwerden einher, die auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt auffallen. Viele Menschen berichten über eine ausgeprägte Appetitlosigkeit und das Bedürfnis, sich verstärkt zurückzuziehen oder zu ruhen. Auch Magen-Darm-Probleme wie leichte Übelkeit, Blähungen oder sogar ein empfindlicher Magen treten häufig begleitend auf.

Nicht selten kommt es außerdem zu einer erhöhten Reizbarkeit sowie Stimmungsschwankungen, da das allgemeine Krankheitsgefühl schnell an den Nerven zehren kann. Einige bemerken temporäre Konzentrationsstörungen, ein Gefühl von Benommenheit oder leichte Schwindelattacken. Besonders auffällig ist für viele auch ein gestörter Schlaf: Entweder fällt das Einschlafen schwer, oder sie wachen nachts häufiger auf und fühlen sich morgens unausgeruht.

In manchen Fällen treten vermehrtes Schwitzen, Herzklopfen oder sogar „kalter Schweiß“ auf der Stirn und am Rücken auf. Je nachdem, was der Auslöser deines Fiebergefühls ist, können diese Symptome stärker oder schwächer ausfallen. Wichtig ist, aufmerksam auf solche Begleiterscheinungen zu achten, da sie wertvolle Hinweise für deinen Arzt liefern können und helfen, die Ursachen schneller zu finden.

Verlauf und Dauer der Beschwerden

Wie lange ein Fiebergefühl bei gleichzeitig niedriger Körpertemperatur anhält, ist von vielen Faktoren abhängig. In der Regel sind die Beschwerden vorübergehend und klingen meist innerhalb weniger Tage ab, besonders wenn Stress oder hormonelle Schwankungen als Ursache infrage kommen. Wird das Fiebergefühl durch eine akute Infektion ausgelöst, kann es auftreten, bevor die eigentliche Temperaturerhöhung messbar wird – manchmal dauert dieses subjektive Empfinden dann nur einige Stunden, ehe die Symptome wieder verschwinden oder in „echtes“ Fieber übergehen.

Bei chronischen Grunderkrankungen, Stoffwechsel- oder Hormonstörungen kann sich das Krankheitsgefühl jedoch auch über Wochen ziehen und immer wiederkehren. Gerade hier berichten viele Betroffene von Phasen mit mehr oder weniger ausgeprägtem Fiebergefühl, häufig verbunden mit anhaltender Müdigkeit, Schwäche oder Gliederschmerzen. Solche Verläufe können für den Alltag sehr belastend sein und schränken die Lebensqualität zusätzlich ein.

Die Intensität der Beschwerden schwankt individuell stark – während manche kaum beeinträchtigt sind, fühlen sich andere zeitweise richtig krank. Typisch ist oft ein wellenförmiger Verlauf: Zeiten mit deutlich spürbarem Fiebergefühl wechseln sich mit symptomfreien Tagen ab. Beobachte dein Befinden aufmerksam und dokumentiere gegebenenfalls Dauer und Intensität der Symptome. So kannst du Veränderungen besser einschätzen und deinem Arzt wichtige Hinweise liefern, sollte sich die Situation nicht bessern.

Warum entsteht Fiebergefühl bei Niedrigtemperatur? – Die Hauptursachen

Ein Fiebergefühl bei niedriger Körpertemperatur entsteht durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener körperlicher und psychischer Auslöser. Häufig ist die Ursache eine Reaktion des vegetativen Nervensystems, das z.B. durch plötzlichen Stress oder intensive Emotionen ausgelöst wird. In solchen Situationen kann dein Körper Symptome wie Schüttelfrost, Frösteln oder Gliederschmerzen zeigen, obwohl objektiv keine erhöhte Temperatur vorliegt.

Ein weiterer häufiger Grund sind hormonelle Schwankungen, etwa in den Wechseljahren, während der Menstruation oder bei Schilddrüsenstörungen. Hormonelle Veränderungen beeinflussen das Wärmeempfinden deutlich: du kannst dich fiebrig fühlen, weil deine Wärmeregulation vorübergehend aus dem Gleichgewicht geraten ist. Auch Erschöpfung, Übermüdung oder starker Energieverlust können sich auf diese Weise bemerkbar machen – insbesondere dann, wenn dein Stoffwechsel gerade besonders beansprucht wird.

Nicht zu unterschätzen sind akute oder chronische Infektionen. Viren und Bakterien setzen Entzündungsstoffe frei, die ein typisches Krankheitsgefühl verursachen, lange bevor messbares Fieber entsteht. Manchmal folgt später tatsächlich ein Temperaturanstieg, in anderen Fällen bleibt das subjektive Empfinden bestehen, obwohl das Thermometer im Normbereich bleibt.

Daneben können auch bestimmte Medikamente und deren Nebenwirkungen, sowie Autoimmunreaktionen oder Immunschwächen für ein solches Syndrom verantwortlich sein. Das zeigt, dass ein Fiebergefühl stets als Warnsignal betrachtet werden sollte – selbst, wenn zunächst keine „echte“ Temperaturerhöhung nachweisbar ist.

Die Rolle von Infektionen und Viruserkrankungen

Infektionen – sowohl bakterielle als auch virale – gehören zu den häufigsten Gründen für ein Fiebergefühl, das sich bemerkbar macht, obwohl die gemessene Körpertemperatur niedrig bleibt. Besonders in den Anfangsphasen einer Virusinfektion, zum Beispiel bei Grippe oder Erkältung, setzt der Körper sogenannte Entzündungsbotenstoffe frei, die unser Immunsystem aktivieren. Diese Botenstoffe können sehr schnell das Gefühl von Abgeschlagenheit, Frösteln und Gliederschmerzen hervorrufen – typischerweise alles Symptome, die an spontanes Fieber erinnern, bevor das Thermometer tatsächlich eine Temperaturerhöhung zeigt.

Manchmal bleibt es sogar ganz aus: dein Körper bekämpft zwar Krankheitserreger, aber gleichzeitig kommt es nicht immer zu einem messbaren Temperaturanstieg. Gerade bei älteren Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem reagiert der Organismus oft etwas „verhaltener“, so dass statt hohem Fieber eher eine ausgeprägte Schwäche auftritt, begleitet vom subjektiven Eindruck erhöhter Wärme.

Auch chronische Infekte, etwa versteckte bakterielle Entzündungen (wie Harnwegs- oder Nasennebenhöhlenentzündungen), lösen ähnlich unterschwellige Beschwerden aus, ohne zwingend in deutliches Fieber zu münden. Das ist auch der Grund, warum du bei ungewohntem Krankheitsgefühl trotz niedriger Temperatur achtsam bleiben solltest: Neben Entzündungssymptomen – wie plötzlicher Müdigkeit, Nachtschweiß oder Appetitlosigkeit – kann dein Körper auf diese Weise signalisieren, dass er Unterstützung zur Genesung benötigt.

Fiebergefühl durch Viren

Virale Infektionen gehören zu den häufigsten Auslösern für ein Fiebergefühl bei gleichzeitig niedriger Körpertemperatur. Schon in der sehr frühen Phase einer Virusinfektion – beispielsweise bei Grippe, Erkältung oder COVID-19 – schüttet dein Immunsystem verschiedene Botenstoffe aus. Diese sogenannten Zytokine lösen im Körper das typische Krankheitsgefühl aus: du fühlst dich müde, abgeschlagen und fröstelst, als hättest du deutliches Fieber. In vielen Fällen bleibt die gemessene Temperatur jedoch im Normalbereich oder fällt sogar leicht ab, insbesondere wenn du ohnehin zu niedrigen Temperaturen tendierst.

Der Grund dafür liegt darin, dass Viren oft schon aktiv bekämpft werden, bevor es überhaupt zu einem echten Temperaturanstieg kommt. Besonders bei Kindern oder älteren Menschen kann dieser Mechanismus verstärkt auftreten, da deren Immunreaktion manchmal gedämpfter abläuft. Auch nach vorausgegangenen Virusinfekten halten solche Symptome manchmal noch einige Tage an, ohne dass objektiv Fieber nachweisbar ist.

Zusätzlich beeinflussen Faktoren wie Stress, Schlafmangel oder körperliche Erschöpfung während einer viralen Erkrankung das Temperaturempfinden. Dein vegetatives Nervensystem reagiert sensibel auf diese Belastungen und sorgt so für das Gefühl, „fiebrig“ zu sein, obwohl das Thermometer keinen Ausschlag zeigt. Daher ist Ruhe wichtig sowie eine sorgfältige Selbstbeobachtung, um bei zunehmenden Beschwerden rechtzeitig ärztlichen Rat einzuholen.

Bakterielle Erkrankungen und ihre Auswirkungen

Bakterielle Infektionen gehören ebenfalls zu den häufigen Auslösern für Fiebergefühle bei gleichzeitig niedriger Körpertemperatur. Gerade in der Anfangsphase einer bakteriellen Erkrankung, etwa bei Harnwegsinfekten oder einer beginnenden Lungenentzündung, kann es sein, dass dein Körper auf die Erreger mit einem starken Krankheitsgefühl reagiert, obwohl sich objektiv noch kein hohes Fieber messen lässt. Die Immunabwehr setzt dabei zahlreiche Botenstoffe frei, die klassische Symptome wie Gliederschmerzen, Frösteln und allgemeine Schwäche hervorrufen.

Ein weiteres Phänomen ist das sogenannte remittierende Fieber: Hier schwanken die Temperaturwerte über den Tag hinweg, sodass sie manchmal sogar unter dem Normalbereich liegen können. Trotzdem bleibt das subjektive Krankheits- und Wärmegefühl deutlich spürbar. Besonders ältere Menschen oder Personen mit bereits geschwächtem Immunsystem entwickeln oft gar kein klassisches Fieber, sondern leiden eher unter einer auffälligen Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit und innerer Unruhe.

Chronisch verlaufende bakterielle Erkrankungen zeigen dieses Muster besonders häufig. Sie verursachen langanhaltende Belastungssymptome, ohne immer einen messbaren Temperaturanstieg zu produzieren. Nimm solche Beschwerden ernst und suche ärztlichen Rat, wenn das Fiebergefühl anhält, sich verstärkt oder weitere Alarmsignale wie Luftnot oder Herzrasen dazukommen.

Chronische Infektionen als Auslöser

Chronische Infektionen können ein hartnäckiges Fiebergefühl trotz niedriger Körpertemperatur verursachen. Dabei handelt es sich meist um lang andauernde oder wiederkehrende Entzündungsprozesse im Körper, wie sie beispielsweise bei chronischer Bronchitis, Tuberkulose oder auch durch sogenannte „versteckte Abszesse“ auftreten können. Anders als bei akuten Infekten entwickelt sich das Krankheitsgefühl oft schleichend: du spürst eine anhaltende Schwäche, leichte Gliederschmerzen und mitunter Nachtschweiß, aber die Temperatur steigt selten nennenswert an.

Ein weiteres typisches Zeichen ist die fehlende Erholung selbst nach ausgiebigem Schlaf oder Ruhepausen. Das Immunsystem läuft quasi permanent auf Sparflamme – der Körper bekämpft fortwährend Erreger oder Entzündungsherde, doch das typische hohe Fieber bleibt aus. Dadurch kann sich über Wochen oder Monate hinweg ein unterschwelliges, quälendes Unwohlsein halten, welches deinen Alltag stark beeinträchtigt.

Vor allem Menschen mit bereits geschwächtem Immunsystem bemerken bei chronischen Infektionen schneller solche Symptome. Bei unerklärlichen Beschwerden wie langanhaltender Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder mäßigen Schmerzen solltest du den Zusammenhang zu einer möglichen Entzündung abklären lassen. Denn manchmal steckt hinter dem diffusen Fiebergefühl eine behandelbare chronische Erkrankung.

Hormonelle Schwankungen und Stoffwechselprobleme

Hormonelle Schwankungen zählen zu den häufigsten Gründen für ein Fiebergefühl trotz niedriger Körpertemperatur. Besonders Frauen bemerken diese Symptome während der Wechseljahre, bei Zyklusveränderungen oder in der Schwangerschaft. In solchen Lebensphasen verändern sich die Hormonspiegel stark, was direkt auf das Temperatur- und Wärmeempfinden wirkt. Typische Begleiterscheinungen sind Hitzewallungen, Schweißausbrüche oder auch plötzliches Frösteln – oftmals ohne messbare Temperaturerhöhung.

Auch Störungen im Stoffwechsel beeinflussen das subjektive Befinden. Erkrankungen wie eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) führen dazu, dass der Organismus weniger Wärme produziert. Wer davon betroffen ist, spürt häufig Kälte, Müdigkeit und kraftlose Muskeln – manchmal begleitet von einem anhaltenden Fiebergefühl, obwohl das Thermometer normale oder gar niedrige Werte zeigt. Ebenso können Stoffwechselprobleme durch Diabetes oder Unterzucker Phasen mit innerem Zittern, Schweiß und Schwäche hervorrufen.

Nicht zuletzt sorgt auch Stress dafür, dass hormonelle Botenstoffe ausgeschüttet werden, die unser vegetatives Nervensystem aus dem Gleichgewicht bringen. So entstehen Unsicherheiten im Temperaturempfinden: du fühlst dich fiebrig, bist aber objektiv nicht krank. Sobald du bemerkst, dass solche Beschwerden länger anhalten oder den Alltag massiv beeinträchtigen, solltest du ärztlichen Rat suchen, um gezielt behandeln zu können.

Psychische und neurologische Ursachen im Überblick

Psychische und neurologische Ursachen spielen beim Fiebergefühl trotz niedriger Körpertemperatur eine größere Rolle, als viele vermuten. Häufig hängen subjektive Krankheitsempfindungen mit Stress, Angststörungen oder auch depressiven Verstimmungen zusammen. In solchen Situationen schüttet dein Körper vermehrt Stresshormone aus – allen voran Adrenalin und Cortisol –, die das vegetative Nervensystem beeinflussen. Dadurch können Symptome wie Frösteln, Herzrasen, Schwitzen und sogar leichte Muskelschmerzen entstehen, ohne dass tatsächlich Fieber vorliegt.

Auch intensive emotionale Belastungen, Sorgen oder Panikattacken führen nicht selten zu einem starken Wärme- oder Kälteempfinden. Dieses Empfinden ist vollkommen real, da das Gehirn empfindlich auf innere Spannungszustände reagiert und unbewusst körperliche Warnsignale sendet. Wenn du über längere Zeit unter erhöhtem Leistungsdruck stehst oder Schlafmangel hast, nimmt dein Körper äußere Reize oft intensiver wahr – so kann bereits ein kleiner Infekt das subjektive Fiebergefühl verstärken, obwohl objektiv keine Temperaturerhöhung messbar ist.

Nicht zu unterschätzen sind außerdem neurologische Störungen, etwa durch Migräne, Multiple Sklerose oder nach schweren Erschöpfungssyndromen (z.B. Long COVID). Bei diesen Erkrankungen kann die Regulation der Körpertemperatur gestört sein, sodass dir entweder ungewöhnlich kalt ist oder sich dein Körper fiebrig anfühlt. Treten solche Beschwerden oft und in Verbindung mit anderen neurologischen Symptomen auf, solltest du ärztlichen Rat einholen. So lassen sich schwerwiegende Ursachen frühzeitig erkennen und gezielt behandeln.

Stressreaktionen und ihre Folgen

Stress spielt beim Fiebergefühl trotz niedriger Körpertemperatur eine größere Rolle, als viele denken. Gerät der Körper in anhaltenden Stress, schüttet er verstärkt Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol aus. Diese Hormonausschüttung beeinflusst das vegetative Nervensystem maßgeblich: Die Blutgefäße ziehen sich zusammen, die Durchblutung ändert sich und es kommt häufig zu einem Gefühl von Frösteln oder innerer Unruhe. Oft berichten Betroffene davon, dass sie plötzlich zittern, Schweißausbrüche erleben oder sogar Herzrasen bekommen – alles Anzeichen dafür, wie sensibel unser Organismus auf seelische Belastungen reagiert.

Besonders wenn Stress über längere Zeit anhält, kann sich ein anhaltendes Krankheits- oder Fiebergefühl etablieren, obwohl objektiv keine körperliche Ursache vorliegt. Typischerweise fühlt man sich kraftlos, gereizt und leidet unter Konzentrationsproblemen. In manchen Fällen zeigen sich auch Gliederschmerzen oder Muskelschmerzen, ähnlich wie bei einer echten Erkrankung.

Wichtig ist, dass du solche Symptome ernst nimmst und bewusste Pausen im Alltag einbaust. Entspannungsübungen, Atemtechniken und ausreichend Schlaf können helfen, den Kreislauf aus Stress und Krankheitsgefühl zu durchbrechen. Tritt jedoch eine dauerhafte Belastung auf, kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein, damit sich psychische Faktoren nicht noch stärker auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit auswirken.

Angst und depressive Verstimmungen

Angst und depressive Verstimmungen können das körperliche Befinden stark beeinflussen, auch wenn keine messbare Krankheit vorliegt. Menschen mit ausgeprägter Angstsymptomatik nehmen häufig Veränderungen des Körpers sehr intensiv wahr. Typisch ist, dass durch innere Unruhe, Grübeln oder Sorgen ein verstärktes Temperatur- und Krankheitsgefühl entstehen kann – oft begleitet von Frösteln, Zittern und einer subjektiven Hitzeempfindung.

Bei depressiven Phasen sind Antriebslosigkeit, Erschöpfung und Schlafstörungen häufig vertreten. Auch hier fühlen sich Betroffene gelegentlich wie „grippig“, obwohl alle objektiven Untersuchungsergebnisse unauffällig bleiben. Das vegetative Nervensystem reagiert bei Depression und Angst empfindlicher auf Stress, so dass Körperreaktionen wie Schweißausbrüche, Herzklopfen oder Appetitlosigkeit auftreten können.

Solche Beschwerden führen nicht selten dazu, dass man vermehrt auf den eigenen Körper achtet und Unsicherheit über den gesundheitlichen Zustand entsteht. Es hilft, diese Zusammenhänge zu erkennen und sich Unterstützung im Gespräch mit Arzt oder Therapeut zu suchen. Psychische Ursachen stehen körperlichen Erkrankungen in ihrer Auswirkung keinesfalls nach und sollten ernst genommen werden – im Zweifel ist es besser, einmal mehr fachlichen Rat einzuholen, um Klarheit zu schaffen und gezielt gegen das unangenehme Fiebergefühl vorgehen zu können.

Neurologische Erkrankungen als Auslöser

Neurologische Erkrankungen können das Fiebergefühl bei gleichzeitig niedriger Körpertemperatur auf unterschiedliche Weise auslösen. Bei solchen Erkrankungen ist häufig die Regulation der Körpertemperatur im Gehirn gestört, vor allem wenn bestimmte Bereiche wie der Hypothalamus – das „Temperaturzentrum“ – betroffen sind. Krankheiten wie Multiple Sklerose, Parkinson oder Migräne können dazu führen, dass dein Körper buchstäblich falsch auf Umweltreize reagiert und du dich fiebrig fühlst, obwohl objektiv keine Überwärmung feststellbar ist.

Typisch für neurologische Ursachen ist, dass neben dem subjektiven Fiebergefühl oft zusätzliche Symptome auftreten: Sensibilitätsstörungen, Muskelzittern, Schwindel oder Koordinationsprobleme begleiten nicht selten das diffuse Unwohlsein. Auch nach einem Schlaganfall oder im Rahmen von beispielsweise Long COVID berichten viele Betroffene über eine anhaltende Störung ihres Temperaturempfindens. Das Zusammenspiel zwischen Nervensystem, Hormonen und Immunsystem kann dabei nachhaltig aus dem Gleichgewicht geraten.

Gerade weil die Symptome so vielfältig sein können und sich mit psychischen Beschwerden überschneiden, ist eine fachärztliche Abklärung besonders wichtig. Bleibt ein ungewöhnliches Fiebergefühl trotz wiederholt normaler Messwerte bestehen und zeigen sich weitere neurologische Auffälligkeiten, solltest du gezielt einen Neurologen aufsuchen. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht die richtige Therapie und verhindert, dass dein Wohlbefinden langfristig leidet.

Medikamente und deren Nebenwirkungen

Viele Menschen unterschätzen, dass Medikamente das Temperaturempfinden auf vielfältige Weise beeinflussen können. Einige Arzneimittel, darunter Antibiotika, Schmerzmittel, Antidepressiva oder blutdrucksenkende Mittel, führen gelegentlich zu einem Fiebergefühl trotz normaler oder sogar niedriger Körpertemperatur. Besonders häufig kommt es bei sogenannten Überempfindlichkeitsreaktionen vor: Der Körper reagiert dabei nicht durch echtes Fieber, sondern mit Symptomen wie Schüttelfrost, Frösteln, Hautausschlag oder Nachtschweiß.

Oft werden diese Nebenwirkungen bereits nach wenigen Tagen einer neuen Medikation bemerkt. Typisch ist zum Beispiel das sogenannte „Arzneimittelfieber“, das ohne objektive Temperaturerhöhung auftritt und lediglich ein subjektives Krankheits- und Hitzegefühl verursacht. Ebenso bekannt ist die Jarisch-Herxheimer-Reaktion, bei der bei Behandlung bestimmter Infektionen kurzfristig fieberähnliche Symptome entstehen können – auch dies geschieht häufiger unter Antibiose.

Wenn du während einer Therapie auffällige Veränderungen deines Wohlbefindens verspürst, solltest du deinen Arzt informieren und keinesfalls eigenmächtig Medikamente absetzen. Oft reicht schon ein Wechsel des Präparats oder eine genaue Beobachtung der Symptomatik, um Klarheit zu schaffen. Die Mitteilung sämtlicher eingenommener Medikamente beim Arztbesuch hilft zudem, unerwünschte Wechsel- und Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen und richtig zu behandeln.

Immunsystemschwäche und Autoimmunerkrankungen

Eine geschwächte Immunabwehr kann maßgeblich dazu beitragen, dass du ein Fiebergefühl trotz niedriger Körpertemperatur verspürst. Bei einer Immunschwäche – sei es angeboren oder erworben, zum Beispiel durch Medikamente wie Kortison, Chemotherapie oder schwere Grunderkrankungen – reagiert der Körper oftmals weniger typisch auf Krankheitserreger. Häufig bleibt das klassische hohe Fieber aus und stattdessen treten unspezifische Symptome wie Frösteln, Schwäche, Appetitlosigkeit oder anhaltende Müdigkeit in den Vordergrund. Besonders bei älteren Menschen und chronisch Kranken solltest du dieses Warnsignal ernst nehmen: Schon eine dauerhafte Untertemperatur gepaart mit Fiebergefühl kann auf eine Infektion oder Entzündung hinweisen.

Auch bei Autoimmunerkrankungen spielt die Regulation des Temperaturempfindens eine zentrale Rolle. Erkrankungen wie Rheuma, Lupus erythematodes oder andere Kollagenosen führen zu anhaltenden Entzündungsreaktionen im Körper, obwohl keine infektiösen Erreger vorliegen. Dein Immunsystem greift dabei körpereigenes Gewebe an und verursacht damit typische Beschwerden wie Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Nachtschweiß sowie ein ständiges subjektives Krankheitsgefühl, während das Thermometer oft nur normale oder sogar deutlich erniedrigte Werte zeigt.

In solchen Fällen ist eine sorgfältige ärztliche Abklärung besonders wichtig, denn ein scheinbar harmloses Fiebergefühl kann hier Ausdruck einer behandlungsbedürftigen Grunderkrankung sein. Lass also bei andauernden Symptomen auch Blutuntersuchungen durchführen, um Unsicherheiten auszuschließen und gezielt gegensteuern zu können.

Folgen eines geschwächten Immunsystems

Ein geschwächtes Immunsystem kann erhebliche Auswirkungen auf dein allgemeines Wohlbefinden haben und stellt einen wichtigen Risikofaktor dar, wenn es um das Auftreten von Fiebergefühl bei niedriger Körpertemperatur geht. In einem solchen Zustand ist dein Körper oft nicht in der Lage, auf Infektionen oder Entzündungsreize wie gewohnt zu reagieren. Das bedeutet, klassische Symptome wie deutliches Fieber bleiben häufig aus – stattdessen dominieren unspezifische Beschwerden wie anhaltende Müdigkeit, Schwäche, Frösteln und Appetitlosigkeit.

Besonders gefährlich kann dieser Zustand für ältere Menschen, chronisch Kranke oder Personen mit Vorerkrankungen werden. Schon leichte Infekte verlaufen oft schwerer oder ziehen sich länger hin, weil die Immunabwehr weniger effektiv arbeitet. Es besteht ein erhöhtes Risiko, dass Komplikationen unentdeckt bleiben, da das typische „Alarmzeichen“ hohes Fieber fehlt.

Hinzu kommt, dass ein dauerhaft geschwächtes Immunsystem nicht nur die Infektanfälligkeit steigert, sondern auch Autoimmunreaktionen begünstigen kann: dein Organismus greift irrtümlicherweise körpereigenes Gewebe an, was wiederum Entzündungsreaktionen und ein ständiges Krankheitsgefühl verursacht. Damit wird klar, wie sensibel unser körperliches Gleichgewicht ist und warum es wichtig ist, wiederkehrende oder langanhaltende Beschwerden frühzeitig ärztlich abklären zu lassen. Nur so können ernsthafte Grunderkrankungen erkannt und behandelt werden.

Autoimmune Prozesse

Autoimmune Prozesse entstehen, wenn das Immunsystem körpereigenes Gewebe fälschlicherweise als fremd erkennt und angreift. Das führt zu chronischen Entzündungen im gesamten Körper, die oft mit unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, Gelenkschmerzen oder eben einem anhaltenden Fiebergefühl einhergehen – selbst wenn deine gemessene Temperatur niedrig bleibt.

Solche Autoimmunreaktionen können viele verschiedene Organe betreffen, darunter Haut, Gelenke, Blutgefäße oder innere Organe. Typische Erkrankungen in diesem Bereich sind beispielsweise Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis oder das Sjögren-Syndrom. Durch ständige Entzündungsschübe verursachen diese Krankheiten ein allgemeines Krankheits- und Schwächegefühl, das sich regelmäßig wellenförmig verstärken oder auch abklingen kann.

Der Grund für das subjektive Fiebergefühl liegt darin, dass bei autoimmunen Prozessen zahlreiche Entzündungsbotenstoffe freigesetzt werden. Diese beeinflussen nicht nur Organe und Gelenke, sondern wirken auch direkt auf dein zentrales Nervensystem – dabei wird das Temperaturempfinden empfindlich gestört. Besonders auffällig ist der Wechsel zwischen Hitzegefühlen, Frösteln und innerer Unruhe, ohne dass äußere Ursachen erkennbar sind.

Solltest du solche Beschwerden häufiger bemerken, ist eine umfassende medizinische Abklärung ratsam. Nur so können Autoimmunerkrankungen frühzeitig erkannt und gezielt behandelt werden, um langfristige Schäden und chronische Beschwerden möglichst gering zu halten.

Entzündliche Erkrankungen als Ursache

Entzündliche Erkrankungen können ein anhaltendes Fiebergefühl hervorrufen, obwohl die gemessene Körpertemperatur niedrig bleibt oder sogar unter dem Normalwert liegt. Bei diesen Krankheitsbildern kommt es zu einer ständigen Aktivierung des Immunsystems, wodurch vermehrt Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden. Diese Stoffe treiben typische Beschwerden wie Müdigkeit, Gliederschmerzen und Frösteln an – selbst dann, wenn kein klassisches Fieber entsteht.

Gerade bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen wie beispielsweise rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn oder auch bestimmten Gefäßentzündungen treten solche Symptome häufig auf. Das subjektive Wärmeempfinden wechselt mit Phasen von innerer Kälte und einem allgemeinen Unwohlsein. Oft nehmen Betroffene diese Veränderungen besonders während Krankheitsschüben wahr, aber auch in Perioden scheinbarer Ruhe kann das Fiebergefühl auftreten.

Hinzu kommt, dass durch die langanhaltenden Entzündungen der gesamte Organismus belastet wird. Der Körper signalisiert dann einen ständigen „Kampfmodus“, der sich in Erschöpfung, Nachtschweiß und einer verminderten Leistungsfähigkeit äußern kann. Wichtig ist: Ein solches Krankheitsgefühl sollte immer ernst genommen und medizinisch abgeklärt werden, da hinter den Symptomen eine behandlungsbedürftige Grunderkrankung stecken kann, die gezielt therapiert werden muss.

Diagnosestellung und Untersuchungen

Bei einem anhaltenden Fiebergefühl bei gleichzeitig niedriger Körpertemperatur ist eine genaue ärztliche Diagnosestellung besonders wichtig. Am Anfang steht dabei die ausführliche Befragung zu deinen aktuellen Beschwerden: Seit wann fühlst du dich krank, gibt es zusätzliche Symptome wie Gliederschmerzen, Schwäche oder Schüttelfrost? Auch abweichende Messwerte deiner Temperatur solltest du möglichst dokumentieren und deinem Arzt vorlegen.

Im nächsten Schritt erfolgt häufig eine körperliche Untersuchung, um Hinweise auf akute Infektionen, Entzündungsherde oder organische Ursachen zu finden. Dazu wird meist dein Puls, Blutdruck sowie deine Atmung kontrolliert, ebenso können Lunge, Hals und Bauch abgetastet werden. Für eine differenzierte Abklärung schließen sich oft Laboruntersuchungen des Blutes an. Besonders relevant sind hier Entzündungsmarker (wie CRP oder BSG), verschiedene Immunparameter und – je nach Verdacht – auch Schilddrüsen- oder Stoffwechselwerte.

In manchen Fällen kann der Arzt weiterführende bildgebende Verfahren empfehlen, etwa Ultraschall oder Röntgenaufnahmen, um versteckte Infekte, Abszesse oder chronische Entzündungsprozesse auszuschließen. Bei schweren Symptomen oder unklarer Ausgangslage kommen manchmal auch Spezialisten wie Neurologen oder Endokrinologen hinzu. So stellt ein strukturiertes Vorgehen sicher, dass ernste Erkrankungen erkannt und zuverlässig behandelt werden können.

Behandlungsmöglichkeiten und Therapieoptionen

Die Behandlung eines Fiebergefühls bei gleichzeitig niedriger Körpertemperatur hängt maßgeblich von der jeweiligen Ursache ab. Ziel ist es immer, nicht nur das Symptom, sondern vor allem den Auslöser gezielt zu therapieren. Bei Infekten stehen Ruhe, ausreichend Schlaf und eine hohe Flüssigkeitszufuhr im Vordergrund. Viel Trinken unterstützt deinen Kreislauf und hilft dem Körper, Entzündungsstoffe schneller auszuschwemmen.

Sind hormonelle Schwankungen oder Stoffwechselprobleme die Ursache, kann nach ärztlicher Rücksprache eine entsprechende medikamentöse Einstellung sinnvoll sein. Beispielsweise werden Schilddrüsenunterfunktionen durch Hormonersatz ausgeglichen, während in den Wechseljahren je nach Intensität pflanzliche Heilmittel oder Hormonpräparate helfen können.

Bei psychischen Auslösern wie Stress, Angst oder Anspannung bringen oft schon entspannungsfördernde Maßnahmen wie Atemübungen, Spaziergänge an der frischen Luft oder Yoga spürbare Linderung. In schwereren Fällen solltest du nicht zögern, professionelle Unterstützung durch Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.

Naturheilkundliche Ansätze wie Tees (etwa aus Lindenblüten oder Holunder), homöopathische Mittel oder Akupunktur können in Absprache mit deinem Arzt ergänzend hilfreich sein. Grundsätzlich gilt: Halte dich warm, achte auf ausgewogene Ernährung und reduziere Belastungen, um dem Körper Zeit zur Erholung zu geben. Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden empfiehlt es sich immer, einen Arzt zu konsultieren, damit keine ernste Grunderkrankung übersehen wird.

Arzneimitteltherapie

Eine gezielte Arzneimitteltherapie richtet sich immer nach der auslösenden Ursache deines Fiebergefühls bei niedriger Körpertemperatur. Zeigen Laborwerte oder andere Untersuchungen Hinweise auf eine bakterielle Infektion, kommen in der Regel entsprechende Antibiotika zum Einsatz. Ist ein Virus die Ursache, stehen meistens lediglich unterstützende Maßnahmen im Vordergrund – hier helfen Medikamente wie fiebersenkende oder schmerzstillende Mittel, falls die Beschwerden ausgeprägt sind.

Bei hormonellen Störungen, etwa einer Unterfunktion der Schilddrüse, kann eine individuell abgestimmte Hormonersatz-Therapie Abhilfe schaffen. Die regelmäßige Einnahme und Kontrolle durch den Arzt sorgen dafür, dass sich dein Wohlbefinden stabilisiert. Ähnlich verhält es sich bei Stoffwechselproblemen wie Diabetes: Hier ist eine genaue Einstellung der Medikamente entscheidend, um Schwankungen zu vermeiden und Symptome wie Kältegefühl, Müdigkeit oder Fieberempfinden zu reduzieren.

Nicht zuletzt können auch bestimmte psychische Erkrankungen medizinisch behandelt werden. Antidepressiva oder angstlösende Präparate bieten Unterstützung, wenn Stress, Angstzustände oder depressive Verstimmungen den Hauptauslöser darstellen. Wichtig ist dabei immer, eng mit deinem behandelnden Arzt zusammenzuarbeiten und keine Medikamente eigenmächtig abzusetzen oder zu steigern. So kannst du sicherstellen, dass Nebenwirkungen frühzeitig erkannt und die Therapie bei Bedarf angepasst wird.

Naturheilkundliche Behandlungsansätze

Bei einem Fiebergefühl trotz niedriger Körpertemperatur greifen viele gerne zunächst zu naturheilkundlichen Maßnahmen, um den Körper sanft zu unterstützen. Besonders bewährt haben sich warme Tees aus Heilpflanzen wie Lindenblüten, Holunder oder Ingwer. Diese fördern das Schwitzen und sorgen dafür, dass sich die Durchblutung verbessert – was oft dazu beiträgt, das unangenehme Frösteln zu lindern. Auch feucht-warme Wickel, zum Beispiel am Oberkörper oder an den Waden, bringen Entspannung und können helfen, das Wohlbefinden zu steigern.

Ebenso hilfreich sind regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft sowie leichte Bewegungseinheiten wie Yoga oder Dehnübungen. Diese kurbeln nicht nur den Kreislauf an, sondern reduzieren nachweislich Stresshormone, die oftmals das subjektive Krankheitsgefühl verstärken. Ergänzend bieten sich Entspannungsverfahren wie autogenes Training oder Meditation an – durch sie findest du leichter zur inneren Ruhe zurück und kannst dein Körpersystem besser ausbalancieren.

Zur Unterstützung des Immunsystems werden oft Präparate mit Vitamin C oder Zink eingesetzt. Sie stärken die Abwehrkräfte und können in Zeiten besonderer Belastung einen wertvollen Beitrag zur rascheren Genesung leisten. Bei allen naturheilkundlichen Mittel gilt: Höre auf deinen Körper, wähle wohltuende Methoden und frage bei Unsicherheiten einen Experten, ob alternative Therapien für dich geeignet sind.

Weitere unterstützende Maßnahmen

Zu den weiteren unterstützenden Maßnahmen gehört vor allem, deinem Körper ausreichend Zeit zur Regeneration zu geben. Das bedeutet, dass du dir bewusst Ruhe gönnst und Überanstrengung vermeidest. Besonders in Phasen von erhöhter Belastung oder Erschöpfung kann es helfen, mehrere kurze Ruhepausen über den Tag einzuplanen und bei Bedarf auch einmal länger zu schlafen. So stärkst du deine Abwehrkräfte und kannst einer Verschlimmerung deiner Beschwerden wirksam vorbeugen.

Achte außerdem darauf, genügend Flüssigkeit zu dir zu nehmen – vorzugsweise Wasser oder ungesüßten Tee. Eine gute Flüssigkeitsversorgung unterstützt den Stoffwechsel, hilft dem Organismus beim Ausschwemmen von Entzündungsstoffen und versorgt die Zellen optimal. Ebenso wichtig ist eine leichte, vitaminreiche Ernährung: Setze auf frische Gemüse- und Obstsorten sowie nährstoffreiche Mahlzeiten, um deinen Energiehaushalt stabil zu halten.

Wärmeanwendungen wie wärmende Bäder, Wärmflaschen oder warme Decken können das subjektive Kältegefühl lindern und Muskelverspannungen lösen. Viele empfinden es als angenehm, sanfte Massagen oder wohltuende ätherische Öle ergänzend einzusetzen. Versuche zudem, Stress durch gezielte Atemübungen, Meditation oder entspannte Spaziergänge abzubauen – so beruhigst du nicht nur dein Nervensystem, sondern steigerst auch dein allgemeines Wohlbefinden.

Denke daran: Jeder Mensch reagiert anders – finde heraus, welche Methoden dir guttun, und passe sie flexibel an deine Bedürfnisse an.

Vorbeugung: Was kann man tun?

Eine effektive Vorbeugung beginnt mit einem gesunden Lebensstil und aufmerksamer Selbstfürsorge. Achte darauf, deinem Körper regelmäßig genügend Schlaf zu gönnen – ideal sind sieben bis neun Stunden pro Nacht. Gut ausgeruht kann dein Immunsystem Viren und Bakterien besser abwehren und du fühlst dich insgesamt ausgeglichener.

Ebenso wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen ist. Frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukte sowie ausreichend Flüssigkeit unterstützen deinen Stoffwechsel und stärken deine Abwehrkräfte. Versuche zudem, viel Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken – das hält deinen Kreislauf stabil.

Gönne dir regelmäßige Bewegung: Tägliche Spaziergänge, Radfahren oder moderater Sport helfen nicht nur deinem Körper, sondern bauen auch Stress ab. Denn Stressreduzierung spielt eine wichtige Rolle in der Prävention – Methoden wie Meditation, Yoga oder bewusste Atemübungen fördern Entspannung und beugen einem Übermaß an Belastung vor.

Achte außerdem auf gute Hygienegewohnheiten, indem du dir häufig die Hände wäschst, Menschenmengen bei akuten Infektionswellen meidest und Erkrankte kontaktarm behandelst. Wenn du bemerkst, dass du häufiger ein Fiebergefühl entwickelst oder schnell erschöpft bist, können regelmäßige ärztliche Check-ups helfen, frühzeitig mögliche Ursachen auszuschließen und gezielt gegenzusteuern.

Letztlich zählt: Höre stets auf die Signale deines Körpers und gönne dir Ruhe, wenn du sie brauchst – so stärkst du nachhaltig deine Gesundheit und beugst belastenden Symptomen effektiv vor.

Wann sollten Sie einen Arzt aufsuchen?

du solltest unbedingt einen Arzt aufsuchen, wenn dein Fiebergefühl in Kombination mit einer niedrigen Körpertemperatur länger als zwei bis drei Tage anhält oder sich deutlich verschlimmert. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn weitere Beschwerden wie starke Schwäche, Verwirrtheit, plötzliche Atemnot, Herzklopfen oder Brustschmerzen auftreten. Diese Symptome können auf eine ernsthafte Grunderkrankung oder Komplikationen hindeuten und erfordern eine rasche medizinische Abklärung.

Auch wenn du zu den Risikogruppen zählst – etwa im höheren Alter bist, an chronischen Erkrankungen leidest, schwanger bist oder ein geschwächtes Immunsystem hast –, sollte bei ungewohnten Symptomen immer frühzeitig ärztlicher Rat eingeholt werden. Besonders kritisch wird es, wenn die gemessene Temperatur unter 35°C sinkt: Das kann auf eine gefährliche Hypothermie hinweisen, die unmittelbare Behandlung benötigt.

Achte außerdem auf Alarmsignale wie bläuliche Lippen, extreme Müdigkeit, Bewusstseinsstörungen oder Anzeichen von Kreislaufzusammenbruch. In diesen Fällen darfst du nicht zögern, direkt medizinische Hilfe zu rufen. Generell gilt: Lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, als mögliche Warnsignale zu übersehen. So sorgst du dafür, dass ernste Ursachen hinter deinem Fiebergefühl ausgeschlossen und gegebenenfalls rechtzeitig behandelt werden können.

Warnsymptome und Alarmsignale

Zu den wichtigen Warnsymptomen solltest du besonders aufmerksam sein, wenn sie zusammen mit einem Fiebergefühl und niedriger Körpertemperatur auftreten. Anhaltende starke Schwäche, plötzliche Verwirrtheit oder Desorientierung sowie Schwierigkeiten beim Atmen sind klare Alarmsignale, die auf eine potenziell ernsthafte Erkrankung hinweisen können. Spürst du Herzrasen, einen unregelmäßigen oder schwachen Puls, dann kann das ebenfalls ein Zeichen für eine bedrohliche Kreislaufbelastung oder einen drohenden Schock sein.

Erschweren sich die Symptome durch anhaltendes Erbrechen, starke Bauchschmerzen oder wird der Urin dunkel bzw. bleibt aus, ist schnelles Handeln wichtig. Besonders gefährlich ist es auch, wenn deine Lippen, Finger oder Zehen bläulich verfärbt sind oder du Probleme hast, wach zu bleiben. Solche Anzeichen können auf eine Unterversorgung des Körpers mit Sauerstoff oder eine beginnende Hypothermie hindeuten.

Auch bei Bewusstseinsverlust, Krampfanfällen oder ausgeprägtem Zittern sollte unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Generell gilt: Sobald du das Gefühl hast, dass „etwas nicht stimmt“ oder sich dein Zustand rapide verschlechtert, zögere nicht, den Notruf zu kontaktieren. Diese Vorsichtsmaßnahmen können in kleinen wie großen Notlagen entscheidend sein, um rechtzeitig Hilfe zu erhalten und Komplikationen bestmöglich zu vermeiden.

Besondere Vorsicht bei Risikogruppen

Bestimmte Personengruppen benötigen bei einem Fiebergefühl in Kombination mit niedriger Körpertemperatur eine besondere Aufmerksamkeit. Dazu gehören vor allem ältere Menschen, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere sowie Personen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einer geschwächten Immunabwehr. Ihr Körper reagiert auf Infektionen oder andere Belastungen oft weniger typisch, sodass Warnsignale wie hohes Fieber ausbleiben können – stattdessen treten häufig unspezifische Beschwerden wie anhaltende Schwäche, Verwirrung oder schnelle Erschöpfbarkeit auf.

Gerade bei Babys und Senioren kann eine anhaltende Untertemperatur lebensbedrohlich werden, weil ihr Organismus schneller aus dem Gleichgewicht gerät. Auch Patienten mit Autoimmunerkrankungen oder nach einer Organtransplantation sind durch Medikamenteneinnahme (z.B. Immunsuppressiva) besonders gefährdet. Bereits ein leichter Infekt kann sich unbemerkt verschlechtern und zu ernsthaften Komplikationen führen.

Wenn du oder jemand aus deinem Umfeld zur Risikogruppe gehört, sollte eine ungewöhnlich niedrige Temperatur immer schnell ärztlich abgeklärt werden – am besten noch bevor weitere Alarmsymptome auftreten. Schnelles Handeln ist hier entscheidend, um langfristige Gesundheitsrisiken zu vermeiden und rasch die passende Behandlung einzuleiten.

Notfallsituationen erkennen und handeln

In akuten Notfallsituationen ist rasches Handeln entscheidend, um ernste Folgen zu vermeiden. Treten bei dir oder einer nahestehenden Person plötzlich Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit oder ein starker Abfall der Körpertemperatur unter 35°C auf, solltest du sofort den Notruf wählen. Besonders gefährlich sind Symptome wie blaue Lippen oder Fingernägel, Atemnot, sehr langsamer oder unregelmäßiger Puls – sie können auf eine schwere Hypothermie oder Kreislaufprobleme hindeuten.

Auch wenn jemand anhaltendes Zittern hat, gar nicht mehr auf Ansprache reagiert oder Krampfanfälle auftreten, darf keine Zeit verloren werden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes solltest du versuchen, die betroffene Person sanft zu wärmen, etwa mit Decken, aber keinesfalls durch zu heiße Bäder oder Heizstrahler übermäßig erwärmen.

Achte darauf, dass die Atmung frei bleibt und überprüfe regelmäßig Bewusstsein sowie Puls. In solchen Situationen zählt jede Minute: Lieber einmal zu viel handeln als zu spät. Das schnelle Erkennen und Reagieren im Ernstfall kann lebensrettend sein und schwerwiegende Komplikationen verhindern.